ページ番号:410217636

石川桂郎

石川 桂郎/1909年-1975年/俳人・小説家・随筆家

1909年8月6日生まれ、東京府東京市芝区三田(現・東京都港区三田)出身 。

本名・石川一雄。家業の理髪店で働きながら、俳句を作り始める。1937年に石田波郷の「鶴」に参加し、1939年に同人となる。同年、小説を横光利一に師事する。1943年、斎藤玄の「壺」に参加。戦後は町田の能ヶ谷に疎開し、竹林中の書屋「七畳小屋」で文筆生活を送り「俳句の国」「俳句研究」「俳句」の編集長を歴任した。1960年、俳誌「風土」を創刊。1964年に主宰となる。1955年には小説『妻の温泉』が直木三十五賞候補作となった。1961年に「佐渡行」他で第1回俳人協会賞、1974年に『俳人風狂列伝』で第25回読売文学賞(随筆紀行賞)、1975年に『高蘆』以後の作品に対し第9回蛇笏賞を受賞。1975年11月6日、食道がんのため66年の生涯を閉じた。

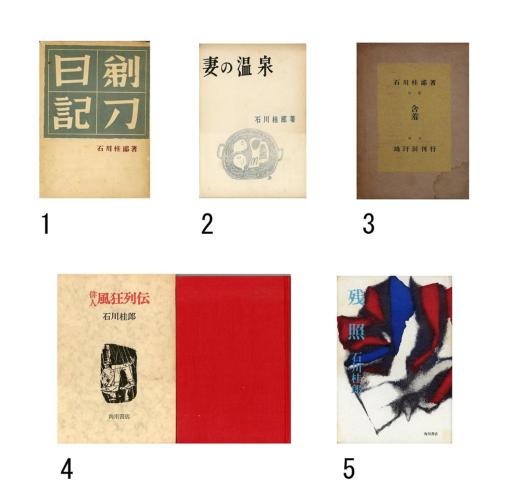

主な作品

- 『剃刀日記』(小説)(1951、目黒書店)

- 『妻の温泉』(小説)(1954、俳句研究社)

- 『含羞』(句集)(1956、琅カン洞)注記:カンは王偏に干

- 『俳人風狂列伝』(随筆)(1973、角川書店)

- 『残照』(小説)(1976、角川書店)

資料写真

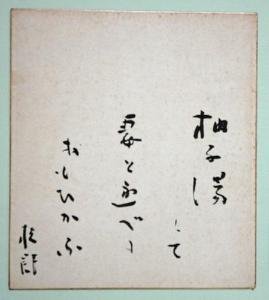

色紙「柚子湯して」

色紙「柚子湯して」

愛用品

居住期間

戦争で焼け出され、1946年から亡くなるまで鶴川村能ヶ谷(現・町田市能ヶ谷)に居住した。

町田との関わり

随筆集『残照』には、村人との交流が描かれている。また、『妻の温泉』収録の「鶴川日記」には、以下のような記述がある。

鶴川村はひとも知る柿の名所で、全村これ柿の木ばかりと云つても嘘じやないが、その九〇%はゼンヂマルといふ小粒で甘い柿。宴会の洋食のあとや、料亭の気取つたお食事後の果物にはならないが、柿食ひの柿として大歓迎の逸品である。

――――――――「鶴川日記」より

当館との関わり

- 展覧会

- 開館記念展 ことばの森の住人たち―町田ゆかりの文学者展

- 会期:2006年10月27日から2007年3月4日

- ことばの森の住人たち―町田ゆかりの文学者展

- 会期:2010年1月31日から3月28日

- 刊行物

- 2006年度展覧会図録『ことばの森の住人たち―町田ゆかりの文学者』(2006年96ページ、有料販売)

注記:掲載している情報につきましては極力調査いたしましたが、お気づきの点がございましたらご連絡ください。