ページ番号:763120148

広報まちだ掲載 地区協議会の紹介(インタビュー全文)

2025年7月15日号 鶴川地区協議会

広報まちだ2025年7月15日号(1・2面)に掲載した記事のインタビューの全文を掲載します。

鶴川地区協議会事務局長 陶山様にお聞きしました

鶴川地区協議会の特色を教えてください。

鶴川地区協議会 事務局長 陶山様

鶴川地区協議会 事務局長 陶山様

鶴川地区は、広大な面積と多くの人口を抱える地域で、伝統的な農家の住民と団地や住宅地ができて新しく移り住んできた住民とが共存しています。自分自身も鶴川で生まれ育ちました。

鶴川では、新しいことに積極的に挑戦する風土があり、行政や民間企業の協力のもと、住みやすい環境を作り出しています。

駅前の商店会、学校、FC町田ゼルビアのグラウンドや香山園といった地域資源が多くあるので、そういった資源を活用して住民にとって価値のある取り組みを考えていきたいと思っています。地区協議会の事務局長としては、世代間の交流や立場の違う方をつなぐ「鶴川ちょこっとサービス」、「ハッピーフライデー」や「3水スマイルラウンジ」といったプラットホームを作ることを意識して活動をしています。

鶴川地区協議会の取り組みについて教えてください。

鶴川地区協議会は、地域住民が支え合い、共生社会を実現するための活動を行っています。特に「鶴川ちょこっとサービス」や「ハッピーフライデー」、「3水スマイルラウンジ」といったプラットフォームを通じて、世代や立場を超えた交流を促進しています。これらの活動では、支える側と支えられる側に境界を設けず、誰もが参加できる環境を整えています。

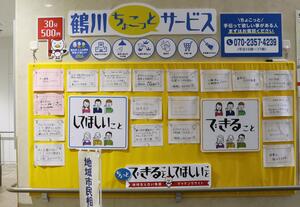

鶴川ちょこっとサービス

有償ボランティア(30分500円の謝礼)による「鶴川ちょこっとサービス」を展開しています。

お部屋の片づけやお庭の草むしり、また、買い物や病院の付き添いなど、ちょこっとだけ誰かに「手伝って欲しい人」と「手伝ってくれる人(ちょこっとサポーター)」をつなげるサービスです。

鶴川地区協議会のコーディネーターが、「手伝ってほしい人」からお話を伺い、有償ボランティアとして登録されているちょこっとサポーターの中から、手伝う内容や日時を調整して、一番ふさわしいサポーターを紹介します。

ハッピーフライデー

毎月最終金曜日の午前10時~正午、午後1時~3時30分に鶴川市民センターで「ベビースタイづくり」等の楽しい企画や何でも相談会、手作り品販売&マルシェ、課題別テーマの講座等を開催しています。

地域がつながる場として企画を実施していますので是非ご来場ください。

3水スマイルラウンジ

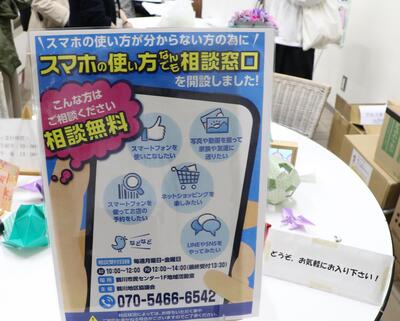

鶴川地域の交流促進や様々な困りごとを相談する場として、毎月第3水曜日午前10時から午後3時まで、和光大学ポプリホール鶴川交流スペース他で開催しています。健康相談、法律相談、スマホ相談等の各種相談や講演会、ボランティアの情報や子ども向けの企画など、様々なプログラムを年間を通して行っています。

※7月は参議院選挙の期日前投票のため中止となります。

鶴川地区協議会の具体的な活動内容については、鶴川地区協議会のホームページをご覧ください。

活動のやりがいを教えてください。

地域の人々の笑顔や感謝の声を直接感じられることが活動のやりがいです。新しいアイディアが生まれ、それが実現したときの喜びを共有できることが大きな魅力となっています。

活動における課題があれば教えてください。

活動をコーディネートする人材の不足が課題となっていますが、地域のニーズに応えるためには、より多くの人が関与し協力し合うことが求められています。鶴川地区協議会は、地域住民が共に活躍し、支え合うことで、鶴川をより住みやすい場所にすることを目指しています。

ぜひ、鶴川地区協議会の活動に参加して、新しい仲間と共に地域を盛り上げていきましょう!

鶴川地区協議会 和田様にお聞きしました

活動を始めたきっかけを教えてください。

鶴川地区協議会 和田様

鶴川地区協議会 和田様

地域での活動は、地域の人々に音楽を通じて元気を届けたいという思いから始まりました。幼少期から他人を助けることが好きだったので元々の性格があったのかもしれません。母が音楽教室を運営していたため音楽の道に進み、その後ボランティア活動がしやすいようにとNPOを立ち上げました。活動を続ける中で、地域のお母さんからピアノを習わせたいけど送り迎えが間に合わないという相談を受けて、地域の子ども達のために保育士の資格を取得して預かり付き音楽教室も始めました。

自分自身が鶴川で生まれ育ったので、鶴川の子ども達のために力になれることはないかなという想いで活動をしています。

鶴川地区協議会には音楽の関係で何度かイベントに参加していましたが、いつの間にか3水スマイルラウンジ等で開催しているスマホ教室に関わるようになっていました。今ではハッピーフライデー後に行っている鶴川ブレスト会議にも参加しています。地域の赤ちゃんにスタイをプレゼントする「ハローベビープロジェクト」も鶴川ブレスト会議で子育てしやすいまちをテーマに話し合った際に生まれた取り組みです。

ハローベビープロジェクト

ハッピーフライデー終了後に関係者が集まり、地域の魅力向上や課題解決を話し合う会議、鶴川ブレスト会議で生まれたプロジェクトです。裁縫や手芸が得意な地域の方に協力してもらい、ベビースタイを製作しています。「鶴川に生まれてきてくれてありがとう」の想いを込めて制作したスタイは、鶴川保健センターの保健師が、こんにちは赤ちゃん訪問等でプレゼントします。

スタイづくりの様子

スタイづくりの様子

完成したスタイ

完成したスタイ

活動のやりがいを教えてください。

地域の人々の笑顔や達成感を直接見ることができる点です。同じ志を持つ仲間と出会い、地域の絆を深めることができます。また、地域の人々に直接関わることで、活動が目に見える形で成果を生むことが大きな魅力となっています。

今後どのような活動をしていきたいですか。

地域の高齢者や子ども、障がい者が共に楽しめる音楽イベントを増やしていきたいです。地域全体が安心して暮らせる場所になるように活動を続けていきたいと考えています。

スマホ教室(地域活動室)の様子

スマホ教室(地域活動室)の様子

メッセージ入りスタイ

メッセージ入りスタイ

活動を始めたいと思っている人に一言お願いします。

少しでも興味があれば、一緒に活動に参加してみてください。新しい仲間と楽しい時間を過ごしながら、地域を盛り上げていくやりがいを感じられるはずです。鶴川をもっと素敵な場所にするために、皆さんの参加をお待ちしています!