ページ番号:985288952

血糖値を変える3つの生活習慣(糖尿病特集ページ)

「血糖値が高い」と健診等で、指摘されたことがありませんか?「血糖値」、「HbA1c」にチェックマークが付いている方は要注意!

血糖値が高く、糖尿病と診断されても、始めは自覚症状がほとんどありません。血糖値が高い状態が続き、悪化してくると「口が渇く」、「多尿」、「疲れやすい」などの症状が現れてきます。「とは言っても、そんなに重い症状じゃないし・・・」という考えはちょっと待った!糖尿病は、がんや腎臓病等の様々な病気につながる恐ろしい病気です。

糖尿病は、運動や食事などの生活習慣が影響します。

本ページでは、糖尿病を予防して、元気に過ごすための3つのポイント(食事・運動・お口の健康)を紹介します。

注釈)医師からの指示がある場合は、そちらに従ってください。

1.食事で血糖コントロール

まずはセルフチェック!

下記のような習慣はありませんか?

- 早食いである

- 満腹になるまで食べる

- 朝食を食べないことが多い

- 甘い飲み物をよく飲む

- おやつなどの間食をよくとる

- お酒をよく飲む

- 炭水化物が多く、単品メニューになりがち

- 野菜をあまり食べない

- 寝る前2時間以内に食事をすることが多い

食事の基本は、主食・主菜・副菜

- 主食:米、パン、麺類など

- 主菜:肉、魚、卵、大豆製品などのたんぱく質食品

- 副菜:野菜類、海藻類、きのこ類など

上の3つの要素を揃えて食べると栄養バランスが整います。

1日3食揃えることを意識しましょう。

外食やコンビニ食が多い方におすすめの献立

外食では

- 定食ものを選ぶ

- 丼や麺類などの単品ものは主食、主菜、副菜の3つの要素が含まれているものを選ぶ(ない場合は野菜のおかずを1品つけましょう)

コンビニ・スーパーでは

- おにぎりとめかぶと豚汁

- サンドイッチと野菜サラダとヨーグルト

- きつねうどんとひじきの煮物、りんご

- ロールパンとサラダチキン、具だくさんスープ

- お弁当は野菜多めのものを選ぶ(野菜が少ないものしかない場合は、野菜のおかずを1品つけましょう)

外食やお惣菜は食塩が多く入っています。栄養成分表示を見て、食塩の少ないものを選びましょう。

食べ方とタイミング

- 1日3食とる(食事を抜くと次の食事後の血糖値の急上昇を招きます。)

- 腹八分目を心がける

- ゆっくり時間をかけて、よく噛んで食べる

- 寝る2時間から3時間前までに食事を済ませる

できる人はさらに取り組みましょう!

- ベジファースト(野菜から先に食べる)で、血糖値の上昇が緩やかに

- 様々な食品を組み合わせて食べる

“食物繊維”を意識して

食物繊維は、野菜類・海藻類・きのこ類・豆類などに多く含まれています。

血糖値の急上昇を抑えるだけでなく、満足感が持続します。

市販の惣菜や外食でも選び方次第でとることができます。

食物繊維を多く含むおかずの例

きんぴらごぼう、切り干し大根の煮物、ひじきの煮物、わかめの酢の物、ゆで枝豆、きのこのマリネ、海藻サラダ

おやつやアルコールは適量に

おやつやアルコールは楽しみの一つではありますが、とり過ぎると血糖値の上昇を招きます。どちらもほどほどにすることが大切です。アルコールは休肝日を週に2日間設定するとよいですね。

「具体的に量を見直したい」という方は、ぜひ栄養相談をご利用ください。下記リンクから栄養相談のページにアクセスできます。

継続できる目標を立てて、段階的に進めましょう!

保健予防課では、管理栄養士による栄養相談を行っています。

食事の見直しに、ぜひご利用ください。(参加費無料、要予約)

栄養相談へのリンクです。

2.糖尿病を防ぐ「運動習慣」

運動の糖尿病予防効果

- 筋肉が増えて太りにくい体質をつくります。

- 糖分、脂肪を燃焼し、肥満を解消します。

- インスリン抵抗性が改善します。

- 血圧やコレステロール値を改善し、動脈硬化を防ぎます。

- ストレスを解消します。

食後、30分程度たってから運動すると、ブドウ糖をエネルギーとして消費し、血糖値上昇を抑える効果が高いといわれています。

今、できそうなこと(1) 有酸素運動

脂肪燃焼効果が高い「有酸素運動」

酸素を十分に取り入れて、身体全体の筋肉を使う有酸素運動には、「ウォーキング」「水中運動」「サイクリング」等があります。自分の習慣として長く続けられるものを選んで始めましょう。

今、運動習慣が無い方は、まずは5分程度の簡単な運動から始めてみましょう。

一日15分から30分を週3日以上が目安です。

少し汗ばむスピード・人と会話をかわしながら続けられるくらいの強度の運動で十分です。

今、できそうなこと(2)「筋肉トレーニング」

筋肉量を維持、増加する「筋肉トレーニング」

肥満の有無を問わず、骨格筋量が減少することは、耐糖能異常や糖尿病を進展するリスクを高めます。非肥満者についても、骨格筋を強化し筋量を増加させる筋肉トレーニングによって、このリスクを低減できる可能性があります。

筋肉はエネルギーを大量に消費する組織です。年齢とともに落ちる筋肉を鍛えることで、脂肪が燃焼しやすい体になります。

呼吸は止めないように気を付けて、動かす筋肉を意識しながら取り組みましょう!

運動に取り組む前に

- その日の体調に合わせて無理をしないこと。

- 足に異常がないか確認し、サイズに合った靴を着用しましょう。

- 通院している人は、医師の指示を確認しましょう。

- 定期健康診査を受けましょう。糖尿病は自覚症状がなく進行する病気です。毎年健診を受けていれば、自覚症状が現れる前に早期に異常を発見することが可能になります。

3.糖尿病と歯周病の深い関係

歯周病は糖尿病の合併症のひとつであり、また相互に影響し合っています。

糖尿病が歯周病を悪化させ、歯周病が糖尿病を悪化させる、といった悪循環に陥らないためには、糖尿病だけでなく歯周病の予防・治療もしっかりと行い、お口の健康を維持することがとても大切です。

お口の健康を良好に保つことで血糖コントロールの改善につながることが分かってきています。

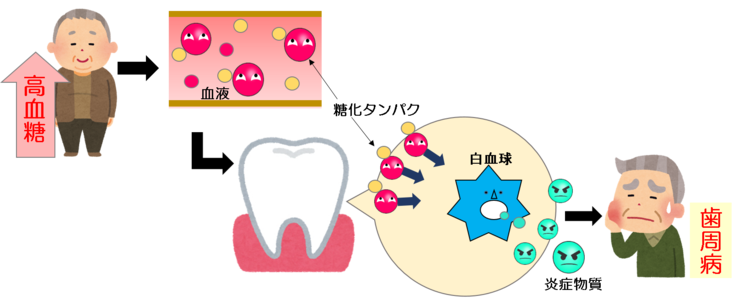

糖尿病が及ぼす影響

高血糖状態が続くと、血液中に糖化タンパクが増えます。血管を介して歯周組織内に入ると白血球がこれを処理する際に炎症性の物質を産生します。その結果、歯周病を引き起こしたり重症化しやすくなります。

その他にも、糖尿病によって引き起こされる免疫力の低下、血管が脆くなる、傷が治癒しにくくなる、といった症状は、細菌感染症である歯周病を悪化させる要因として影響します。

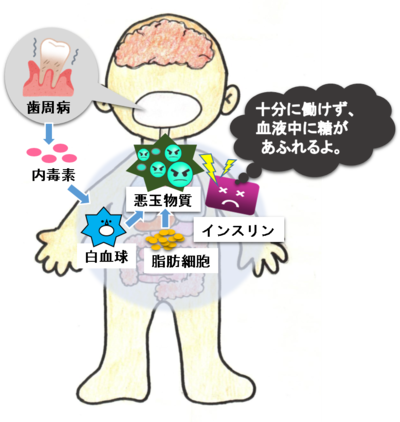

歯周病が及ぼす影響

歯周病が重症化し、歯周病細菌が産生する内毒素が生体に入り込むと、白血球がこれを処理する際に悪玉物質を産生します(高度肥満では脂肪細胞からも悪玉物質を産生する)。この悪玉物質はインスリンの働きを阻害するため、血糖のコントロールが難しくなってしまいます。

糖尿病予防のためにできる「歯と口の健康」のこと

- 毎日正しく丁寧に歯みがきを行う

歯ブラシだけでは全体の約6割程度しか歯垢を落とすことができません。毎食後の歯みがきに加え、1日1回は、フロスや歯間ブラシも使って歯と歯の間まで清掃しましょう。 - 歯の定期健診、クリーニングを受ける

自覚症状が出る頃には進行してしまっている場合がほとんどです。半年から1年に1度は定期受診し、予防・早期発見に努めましょう。 - 1口30回ゆっくりよく噛んで食事をする

よく噛むことで満腹中枢が刺激され、糖尿病や肥満のリスクを下げることが分かっています。一口量を減らす、歯ごたえのある食材を取り入れる、などの工夫をすることで自然と噛む回数を増やすことができます。

こちらでは歯周病チェックリストや歯みがきの仕方についてご紹介しています。ぜひご覧ください。