ページ番号:353501343

マイナ保険証と資格確認書

令和6(2024)年12月2日以降、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の利用が基本となります。なお、マイナ保険証をお持ちでない方には、被保険者証と同じサイズの「資格確認書」を交付します(申請不要)。

- 医療機関等での受診方法

- マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

- 高齢受給者証や認定証などの取扱い

- 通学や福祉施設入居のために転出される方へ

- 紛失・盗難・汚損等に伴う再交付(再発行)

- 「性同一性障がい者」である方の国民健康資格確認書の性別の記載方法の変更について

- マイナ保険証の利用登録解除について

- 町田市の国保以外の健康保険について

- 問い合わせの多い質問

医療機関等での受診方法

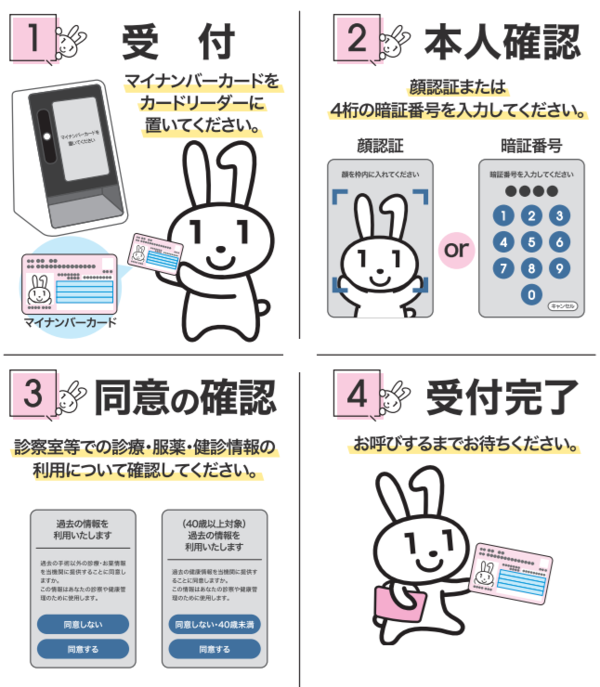

マイナ保険証での受診

- マイナ保険証を医療機関等にお持ちください。詳細はイラストをご覧ください。

資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します(申請不要)。

- 医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合には「資格情報のお知らせ」または「スマートフォンの資格情報画面」をマイナ保険証とともに提示することで受診できます。

- マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障がいをお持ちの方で介護者が同行して資格確認を補助するなど)は申請いただくことで資格確認書を交付します。保険年金課保険加入係(電話:042-724-2124)へご連絡ください。

マイナ保険証での受診の流れ

マイナ保険証での受診の流れ

マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ(外部サイト)

![]()

資格確認書での受診

- 「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、これまでどおり受診することができます。

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

マイナ保険証の利用にはマイナンバーカードの取得と健康保険証としての利用登録が必要です。利用登録は、医療機関や薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダー、またはマイナポータル、セブン銀行ATMから行うことができます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

高齢受給者証や認定証などの取扱い

後期高齢者医療制度とは取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

高齢受給者証(70歳から74歳までの方)

「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」と一体化したため、令和6(2024)年12月2日以降、高齢受給者証は交付されなくなりました。

- 令和6(2024)年12月2日以降に70歳を迎えられる方

70歳になる誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬に一部負担金割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。

新しいものが届きましたら、差し替えとなりますので、お手元の資格確認書は交付年月日以降に保険年金課または市民センターへご返却ください。「資格情報のお知らせ」はご返却の必要はありません。

- 一部負担金の割合が変更になった方

市・都民税課税標準額(課税所得)の変更や世帯構成の異動により、一部負担金の割合が変更になる場合があります。変更になった場合は、新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。

変更前の証で医療機関を受診した場合は、後日清算の必要が生じる場合があります。

自己負担(一部負担金)の割合について

いずれかに該当する場合は2割となり、該当しない場合は3割となります。

- 同一世帯内の70歳から74歳までの国民健康保険加入者全員の市・都民税課税標準額(課税所得)が145万円未満

- 同一世帯内の70歳から74歳までの国民健康保険加入者の所得(収入から必要経費を引いたもの)から基礎控除(43万円)を引いた金額の合計が210万円以下

- 同一世帯内の70歳から74歳までの国民健康保険加入者の収入が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は合計で520万円未満

特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後も、継続して同一の世帯に属する方)との収入の合計が520万円未満の場合も該当となります。

注意

- 転入等により所得未判明の場合は2割で発行しているため、所得判明後、3割に変更になる可能性があります。

- 8月が判定する年度の切り替えとなり、1月から7月までは前々年の所得額・収入額で判定、8月から前年の所得額・収入額で判定します。

特定疾病療養受領証

従来どおり交付されます(新規交付の場合は申請が必要です)。

マイナ保険証を利用することで、特定疾病療養受領証の提示は不要となります。詳細については下記のリンクをご確認ください。

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証

従来どおり交付されます(毎年の更新手続きが必要です)。

マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の提示は不要となります。詳細については下記のリンクをご確認ください。

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について

通学や福祉施設入居のために転出される方へ

遠方の学校へ通うため、または福祉施設に入居等で、住民票を異動させた場合は、引き続き町田市の国保をご利用いただくため、手続きが必要となります。

手続きには、転出先の住民票の写し、在学証明書または在園証明書が必要です。

紛失・盗難・汚損等に伴う再交付(再発行)

「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を紛失したとき(または汚れて使えなくなったとき)は、窓口での申請により再交付いたします。申請は保険年金課、または忠生・鶴川・南・なるせ駅前・堺・小山の各市民センターで受け付けます。

原則郵送で交付しますが、住民登録が同世帯の方の官公庁発行の顔写真つき身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)のご提示があれば、窓口での手渡しで再交付することができます。

住民登録が違う世帯の方が代理で申請する場合は、委任状(書式を問いません)及び官公庁発行の顔写真つき身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)をお持ちください。

「性同一性障がい者」である方の国民健康保険資格確認書の性別の記載方法について

医師により、心と体の性が一致しない「性同一性障がい」であるとの診断を受けている方(15歳以上の方に限ります。)で、国民健康保険資格確認書の表面に戸籍上の性別が記載されることが、精神的苦痛となる等、やむを得えないと認められる場合には、新規加入や更新により交付された資格確認書を、裏面の備考欄に戸籍上の性別を記載した資格確認書に替えることできます。手続きを希望される方は、保険年金課保険加入係までご相談ください。

- 町田市として確認できる診療情報(レセプト)により病名等の特定ができない場合は診断書の提出が必要になります。

- 未成年者の場合には、親権者全員又は法定代理人の同意が必要になります。

- 手続き時には、既に交付されている資格確認書等を必ずお持ちください。

- 官公庁発行の顔写真つき身分証明書により本人確認をさせていただきます。お持ちでない場合はご相談ください。

表記方法

性別表記欄は「裏面に記載」とし、裏面の備考欄等に「戸籍上の性別 男または女(性同一性障がいのため)」と記載します。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録について、町田市国保の被保険者で解除を希望する方は市への申請が必要となります。解除申請は保険年金課及び郵送、または忠生・鶴川・南・なるせ駅前・堺・小山の各市民センターで受け付けます。申請書は下記からダウンロードが可能です。町田市国保以外の健康保険に加入している方は保険者へご相談ください。

申請書

![]() マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF・380KB)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF・380KB)

申請時の必要書類

窓口にご来庁の場合

- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

代理人が申請する場合、住民登録が同世帯の方は申請者の本人確認書類をお持ちください。住民登録が別世帯の方が申請される場合は委任状(原本)も必要となります。

郵送の場合

- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

- 解除対象者の本人確認書類のコピー

代理人が申請する場合は、住民登録が同世帯の方は申請者の本人確認書類のコピーもご送付ください。住民登録が別世帯の方が申請される場合は委任状(原本)も必要となります。

送付先

〒194-8520

東京都町田市森野2-2-22

保険年金課保険加入係

注意事項

- 利用登録を解除した方には、資格確認書を交付いたします。窓口受け取りをご希望の場合は、官公庁発行の顔写真付身分証明書により、申請者の本人確認が必要です。なお、郵送で受け付けた場合は、後日保険年金課から資格確認書を郵送します。

- 利用登録解除後、実際にマイナポータル上の「健康保険証」の画面に反映されるまで、1から2か月程度時間がかかる場合があります。解除の結果については、ご自身でマイナポータル上でご確認ください。

町田市の国保以外の健康保険について

町田市の国保以外の健康保険(勤務先の健康保険、他市区町村の国保、職域の国保組合)については、ご加入の健康保険の各保険者にお問い合わせください。町田市にお住まいの方の後期高齢者医療制度については下記のリンクをご覧ください。

問い合わせの多い質問

Q1.医療機関や薬局の機器等の不具合等でオンライン資格確認ができない場合はどうしたらいいですか。

A1.マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「スマートフォンでマイナポータルにログイン後の資格情報画面」を窓口で提示していただくことで受診できます。

Q2.加入している健康保険が変更となった場合手続きが必要ですか。(例:社会保険⇔国民健康保険)

A2.マイナ保険証の有無にかかわらず、各々保険者に定められた資格取得喪失届出等の手続きが必要です。詳細は各保険者へ問い合わせてください。ただし、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を1度行っていただければ、以降は転入転出・保険を変更してもマイナポータル上の操作を再度行う必要はありません。

Q3.国民健康保険加入手続きをしましたが、病院のオンライン資格確認で「資格なし」と表記されました。

A3.お手続き後、オンライン資格確認のデータに反映されるまで1週間程度かかります。マイナ保険証の方がその間に受診される場合には、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」をご提示ください。ご提示のうえで医療機関等から負担割合等の確認を求められた場合には、保険年金課保険加入係までお問い合わせをいただければ回答いたします。医療機関等から保険加入係へ連絡いただくようお伝えください。

Q4.マイナ保険証の利用登録をおこなっていますが、マイナンバーカードを紛失もしくは更新中のときにはどうしたらよいですか。

A4.有効な被保険者証または資格確認書をお持ちでないときは、申請いただくことで資格確認書を交付いたします。

Q5.マイナ保険証の利用登録をおこなっていますが、マイナンバーカードを返納したら手続きは必要ですか。

A5.申請いただくことなく資格確認書を交付いたします。

Q6.マイナ保険証の利用登録をおこなっていますが、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れてしまったらどうすればよいですか。

A6.電子証明書の切れた日の属する月の末日から3ヵ月はマイナ保険証が使用できます。すみやかに市役所・市民センター等で電子証明書の更新手続きしてください。電子証明書の更新手続きがされない場合は、申請いただくことなく資格確認書を交付いたします。

Q7.マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証として利用できますか。

A7.顔認証付きカードリーダーで顔認証等で本人確認が可能ですので、健康保険証として利用いただくことは可能です。ただし、そのほかのマイナンバーカードの機能が使用できない場合がありますので市民課・市民センター等で利用者証明書用電子証明書の暗証番号(4桁)の再設定を行ってください。

Q8.マイナ保険証の有無は、どこで確認できますか。

A8.マイナポータルで確認することができます。マイナポータルにログインし、「健康保険証」を選択すると、医療保険の資格情報をご確認いただけます。

Q9.有効期限の残っている被保険者証は捨てていいですか?

A9.恐れ入りますが、保険年金課または各市民センターへご返却ください。

Q10.有効期限の切れた被保険者証(資格確認書)、または不要になった資格情報のお知らせはどうしたらいいですか?

A10.裁断等のうえ、適切に破棄をお願いします。

Q11.すでに社会保険に加入しているのに資格情報のお知らせ(資格確認書)が届いたのはなぜですか?

A11.国保から社保に変更した場合は、国保の脱退手続きが必要です。必要書類が揃いましたら、窓口・LINE・郵送でお手続きをお願いします。

Q12.今後の資格情報のお知らせ、または資格確認書はどうなりますか?

A12.資格情報のお知らせの対象者で70歳未満の方は、有効期限の記載がないため、今後の一斉更新はありません。資格情報のお知らせの対象者で70歳以上の方、または資格確認書の方には、有効期限の前に新しいものを送付します。