ページ番号:802080617

補装具費の支給

障がい者に対する補装具費の支給を行っています。障害者総合支援法第4条に定める難病等の患者の方も対象です。ただし、介護保険対象の方は、介護保険制度が優先します。

補装具の種類と対象者

| 対象者 | 補装具の種類 |

|---|---|

| 視覚障がい者 | 視覚障害者安全つえ、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡 |

| 聴覚障がい者 | 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ) |

| 肢体不自由者 | 義手、義足、下肢装具、体幹装具、靴型装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、意思伝達装置 |

| 内部障がい者 (歩行困難な方) |

車いす |

注記.18歳未満の方のみ、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。

申請方法

- 補装具の購入・修理は、事前に申請してください。

- 原則として東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要ですが、医師意見書の書類判定で交付できるものもあります。お住まいの地域の障がい者支援センターにご相談ください。

- 18歳未満の児童の場合は、東京都心身障害者福祉センターでの判定のかわりに「補装具費給付意見書」が必要です。意見書は下記よりダウンロードできます。

申請に必要なもの

- 身体障害者手帳

- 見積書(本市で登録している事業者に作成を依頼し、ご提出ください。)

- 申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)

注記.本市で登録している事業者の詳細については、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。

注記.医師意見書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。

申請書ダウンロード

![]() 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(PDF・136KB)

補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(PDF・136KB)

![]() 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(XLS・44KB)

補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(XLS・44KB)

![]() 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書の記入例(PDF・215KB)

補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書の記入例(PDF・215KB)

注記.18歳未満の障がい児の方が、補装具の購入申請をする時に必要となります。(修理でも必要な場合があります。詳細はお住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。)

申請書への個人番号(マイナンバー)記入について

2016年1月から、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

- 申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等

- 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

注記.代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。詳細については、障がい福祉課までお問い合わせください。

注記.2017年11月13日以降の申請については、情報連携により添付書類の一部を省略できる場合があります。

申請窓口

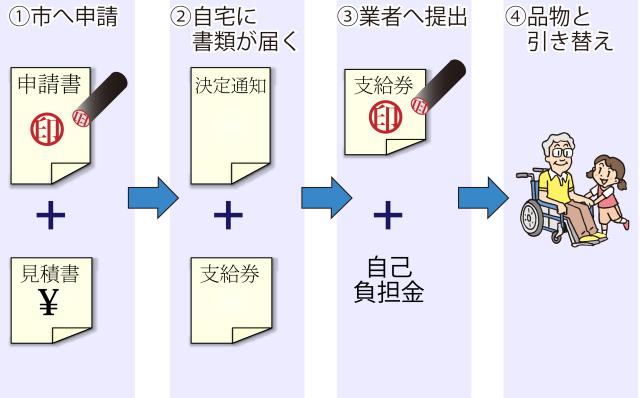

手続きの流れ

原則として、東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要です。お住まいの地域の障がい者支援センターへご相談ください。

- 見積書を添えて、市へ申請します。申請書に押印が必要です。

- 決定通知と支給券がご自宅に届きます。

- 支給券と自己負担金を業者に渡し、品物と引き換えてください。支給券には押印が必要です。

費用

原則として購入、修理に要する額の1割が自己負担となります。

ただし、18歳以上の方の場合、本人又は配偶者の市民税所得割額が、46万円以上の場合は対象外になります。

2024年4月1日以降、障がい児(18歳未満)については、世帯員の中に市民税所得割額が46万円を超える者がいる場合でも本制度の利用が可能となりました。

注記.市民税額は、申請する月が7月から翌3月の場合は当該年度、4月から6月の場合は前年度のものを確認します。

注記.指定都市からの転入の方の場合、平成29年度税制改正前の標準税率(6%)を用います。

注記.所得割額は、住宅借入金等特別税額控除及び寄附金税額控除については、控除される前の額を用います。

注記.年少・特定扶養親族控除については、廃止される前の計算を用います。

自己負担額について

- 世帯の収入状況により、自己負担月額の上限があります。所得により、実質自己負担額0円の場合もあります。

- 18歳以上の障がい者は、本人と配偶者の所得で判断されます。18歳未満の障がい児は、世帯全員の所得で判断されます。