ページ番号:774923458

新たに犬を飼い始めた場合

犬鑑札のイメージ

飼い主は、生後91日以上の犬の登録(一生に1回)を受ける義務があります。また、交付された犬鑑札は犬の首輪などに必ず着けておかなければいけません。

狂犬病予防法では、犬鑑札をつけていない犬は捕獲・抑留の対象となり、また飼い主は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

なお、2022年6月1日から、販売に供される犬のマイクロチップ装着、情報登録が義務化(一般の飼い主の装着は努力義務)されましたが、町田市では、マイクロチップ登録とは別に、以下のとおり登録が必要です。

登録手続き

受付窓口

下記の受付窓口にお越しください。基本的には、まず登録状況の確認を行います。

犬のお迎えは、ペットショップ、ブリーダー、親戚、知人、動物愛護団体等、様々なところからされると思いますが、いずれの場合も、前住所地での登録がされている可能性があります。

委託動物病院一覧

![]() 委託動物病院一覧(2026年1月6日時点)(PDF・543KB)

委託動物病院一覧(2026年1月6日時点)(PDF・543KB)

委託動物病院では、犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付等の手続きができます。

動物病院によって、休診日や診療時間が異なります。詳細は、各動物病院にお問い合わせください。

必要なもの

- 犬鑑札(お迎えされたときに受け取ったもの)

- マイクロチップ番号が分かるもの

- 前の飼い主または所有者の情報(氏名、住所)

- 犬の情報(名前、生年月日、種類、性別、毛色)

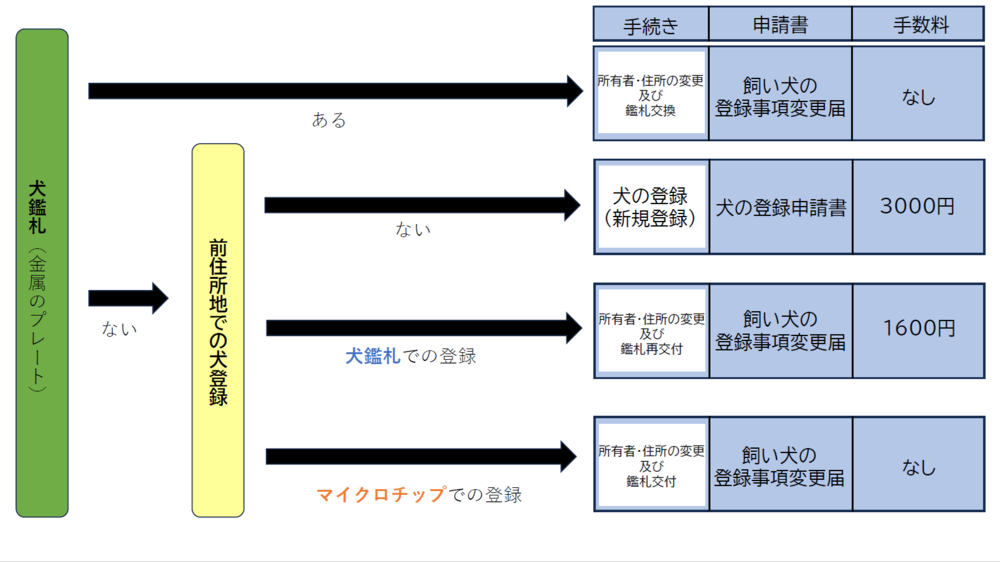

手続き

まずは、前住所地での登録を確認いたします。

確認結果により、以下の通りの手続きとなります。

(注記)市区町村によっては、マイクロチップを装着し国指定の登録機関に登録すれば、マイクロチップが鑑札とみなされる(鑑札が発行されない)ところがあります。

町田市は2026年1月現在、この制度には参加しておりません。

申請書

窓口にございますが、こちらからダウンロードすることもできます。

登録状況確認の結果次第で、必要な書式が決まりますが、参考までにご覧ください。

犬の登録申請書

犬の登録事項変更届

手続き時期

狂犬病予防法に基づき、犬の登録は以下の時期に行う必要があります。

- 生後90日以下の犬の場合…生後90日を過ぎた日から30日以内

- 生後90日を過ぎた犬の場合…取得した日から30日以内

犬鑑札について

- 犬の登録をした際に交付され、基本的には一生涯有効です。

- 必ず犬に装着しておかなければいけません。

- 記載された番号(鑑札番号)はその犬だけのものになりますので、迷子の際には迷子札の役割も果たします。

- 2009年度にデザインを変更しました(小判型から犬型)が、従来の小判型のものも引き続き有効です。

犬鑑札を紛失してしまったら

市の窓口で、再交付の手続きが必要です。(再交付手数料は、1件につき1600円です。)

以下の市の窓口にお越しください。

なお、手続き後は、犬の鑑札番号は新しいものに変更されます。

関連情報

犬の登録義務については、狂犬病予防法第4条に定められています。

犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省)(外部サイト)

![]()

AIPOとは[動物の愛護と適正な管理](環境省)(外部サイト)

![]()

マイクロチップの情報登録に関する連絡先は、こちらをご覧下さい。マイクロチップの登録は、法律で定められた市町村の登録とは異なりますのでご注意ください。