ページ番号:448350994

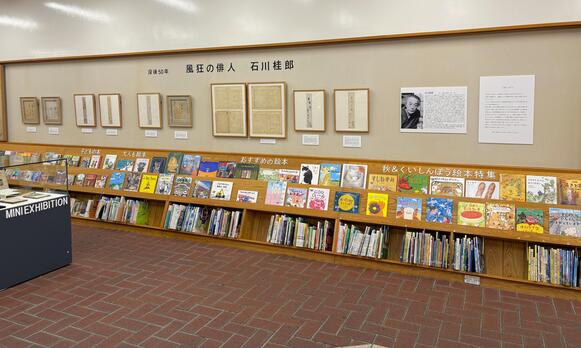

ミニ展示「没後50年 風狂の俳人 石川桂郎」(9月30日から2026年1月18日)

町田ゆかりの俳人・石川桂郎は、2025年に没後50年を迎えます。

当館では開館以来、ご遺族からのご寄贈等を通じて資料の収集に努めてまいりました。このたび、節目の年にあたり当館所蔵の資料をもとに彼の業績を振り返るミニ展示を開催します。

桂郎は東京・三田に理髪店の長男として生まれますが、東京大空襲で焼け出され、戦後、1946(昭和21)年、37才の時に評論家・河上徹太郎の紹介により南多摩郡鶴川村能ヶ谷(現・町田市能ヶ谷)に転居し、66才で亡くなるまで、この地で過ごしました。代表句「昼蛙」や「柚子湯して」、また、芥川賞候補となった『妻の温泉』など鶴川で生まれた作品が多くあります。桂郎の散文の才を見出した石塚友二は、桂郎にとって鶴川は「滋養に富む好個の土壌」であったと評しています。

本展では、「己の面のある句を作れ」を信条とし、俳句に生きた桂郎の四季折々の代表句をご紹介します。

会期

2025年9月30日(火曜日)から2026年1月18日(日曜日)

観覧時間

午前9時から午後10時まで

休館日

毎週月曜日(ただし10月13日、11月3日、2026年1月12日は開館)

10月9日(木曜日)、11月13日(木曜日)、12月11日(木曜日)、2026年1月8日(木曜日)

年末年始 12月29日(月曜日)から1月5日(月曜日)

会場

町田市民文学館ことばらんど 1階文学サロン

観覧料

無料

プロフィール

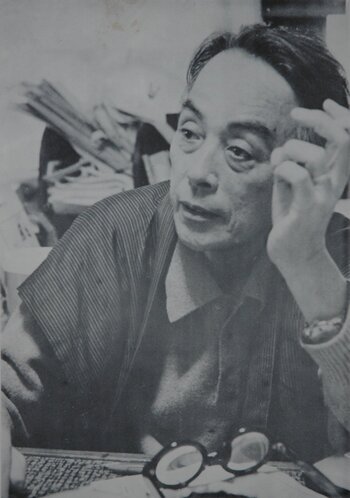

石川 桂郎

俳人・小説家・随筆家。本名、一雄。

1909(明治42)年、理髪店を営む父・鉄蔵と母・キヨの長男として東京市三田(現・東京都港区三田)に生まれる。15才で御田高等小学校を卒業すると家業の理髪店の見習いとなり厳しい修行を強いられるが、翌年、肺浸潤との診断を受け3年にわたり療養生活を送る。この間に文学全集を耽読し文学に親しむ。27才の時に父が亡くなり理髪店を引き継ぐ。翌1937(昭和12)年、石田波郷主宰の「鶴」に参加。以後、俳句を波郷に師事。1939(昭和14)年、編集を担当していた石塚友二のすすめで「鶴」に随筆を掲載。これが評判となり後に『剃刀日記』としてまとめられる。この頃、横光利一の知己を得、散文を横光に師事するようになる。1940(昭和15)年、理髪店を廃業。1945(昭和20)年、東京大空襲で焼け出され知人宅を転々とし、1946(昭和21)年、37才の時に評論家・河上徹太郎の紹介により鶴川村能ヶ谷(現・町田市能ヶ谷)に転居。戦後は、「馬酔木」同人、「俳句」や「俳句研究」の編集などに携わる。1955(昭和30)年から3年程は、結核の療養をしながら創作や編集を続ける。1960(昭和35)年、創刊された俳誌「風土」の編集に携わる。1961(昭和36)年には「俳句」6月号に掲載された「佐渡行」により第1回俳人協会賞を受賞。1963(昭和38)年12月号をもって「風土」は休刊となり、桂郎は翌年、自宅近くの仕事部屋「七畳小屋」で「竹の子句会」を催し「風土」復刊を相談、主宰となる。その後も肺炎や心筋梗塞などで入退院を繰り返すなか、1974(昭和49)年、65才のとき『俳人風狂列伝』により第25回読売文学賞(随筆・紀行賞)を受賞。同年、食道がんにより入院し治療に勤しむ。翌年、これまでの業績が評価され第9回蛇笏賞を受賞するも、11月6日、家族らに見守られて息を引きとる。享年66。

生前刊行された作品に、句集『含羞』『竹取』『高蘆』、小説『剃刀日記』『妻の温泉』(第32回直木賞候補)、随筆『俳人風狂列伝』(第25回読売文学賞 随筆・紀行賞 受賞)、没後刊行された作品に、句集『四温』、随筆『残照』『面会洒舌』がある。