ページ番号:495899078

新しい公共サービスのカタチに関する調査研究 2023年度 研究成果

新しい公共サービスのカタチ~多様な主体が関わるきっかけづくり~

多様化する地域課題や市民ニーズに対応するため、行政だけがあらゆる公共サービスを提供するのではなく、地域団体・民間企業等のさまざまな主体と新たな価値を生み出すことが必要です。

外部環境分析、情報収集、有識者ヒアリング、現地視察等を行い、町田市が取り組むべき施策の方向性を取りまとめました。

研究成果として、施策の方向性や実行イメージを示した「新しい公共サービスのカタチ~多様な主体が関わるきっかけづくり~」を作成しました。

![]() 新しい公共サービスのカタチ~多様な主体が関わるきっかけづくり~(PDF・1,866KB)

新しい公共サービスのカタチ~多様な主体が関わるきっかけづくり~(PDF・1,866KB)

「新しい公共サービスのカタチ~多様な主体が関わるきっかけづくり~」研究報告会

新しい公共サービスのカタチに関する調査研究にあたり、研究成果の報告を行い、また調査研究で示された施策の方向性についてより理解を深めるため、職員研修として研究報告会を開催しました。

研究報告会では、研究報告のほか、基調講演として富山市スマートシティ推進課課長代理・中村圭勇氏をお招きし、「未来をつくる「スケッチラボ」~対話からはじまる多様な主体との未来共創~」というテーマでお話しいただきました。また、中村氏、市川所長、榎本副市長によるトークセッションを行い、新しい公共サービスを担う行政職員のあり方について意見交換を行いました。基調講演の動画を以下に公開していますので、ぜひご覧ください。

「新しい公共サービスのカタチ ~多様な主体が関わるきっかけづくり~」研究報告会を開催しました

調査研究の概要

「まちだ未来づくりビジョン2040」では、生産年齢人口が減少し歳入の増加が見込めない中、職員数も減少していき、人から機械への仕事の移転が進むことが予想されています。公共サービスの目的を達成するためには、行政だけがあらゆる公共サービスを提供するのではなく、多様な主体が力を発揮し、デジタル技術のさらなる活用が必要不可欠です。

本研究では調査・分析し明らかにされた情報と、町田市未来づくり研究所がこれまでに実施した研究を踏まえ、新しい公共サービスのカタチについて市に提言することを目的とします。

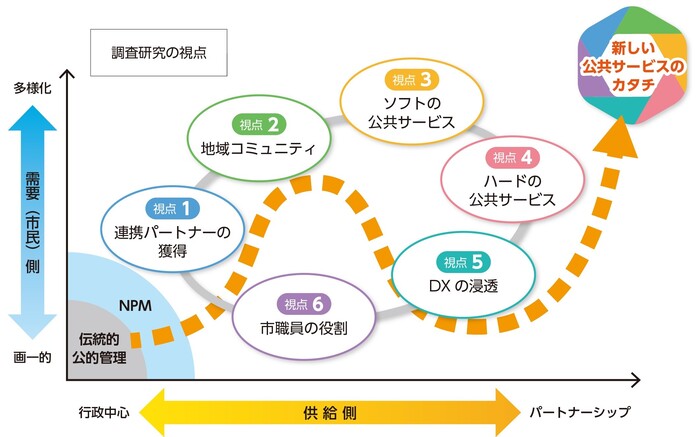

画一的な公共サービスから効率性重視の時代を経て、今後は多様なニーズに合わせて、一層柔軟に応えられる公共サービスが望まれます。研究開始時に発表した6つの調査仮説について、調査研究を進めるにあたり、「6つの視点」として整理しました。下図の視点において、今後公共サービスはどのように変化するのかに注目し、調査研究しました。

新しい公共サービスのカタチと施策イメージ

これからの新しい公共サービスの担い手や提供方法、そのときの市職員の役割を考え、調査研究の6つの視点から検証した新しい公共サービスに向けた施策展開のイメージは次の通りです。

1.多様な担い手を発掘・育成したり、フィードバックを受けたりしながらコラボレーション!

- 今後公共サービスは、多様化するニーズに対応するため、担い手についても行政だけでなく、多種多様な主体とともに推進していく必要があります。はじめは新たな担い手は数多く現れないため、自治体職員が自ら足を運び探す「営業開拓」の姿勢が必要です。

- また、情報提供し、課題やビジョンを共有しながら育成することも重要であり、自治体も民間事業者等も一緒に成長するつもりで取り組む姿勢が必要です。

施策イメージを以下に記します。

連携事業者等の営業開拓

- 民間事業者等と出会いの機会を求めて展示会などに積極的に出向き、ネットワーク構築する必要があります。

- 人脈豊富な民間企業出身の人材を採用することも有効策です。

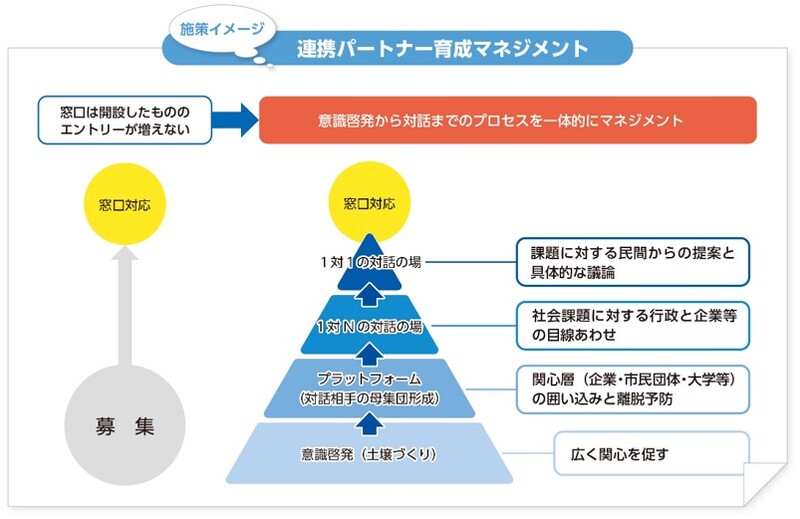

連携パートナー育成マネジメント

- 意識啓発から対話までのプロセスを一体的にマネジメントし、連携パートナーを育成する観点を持つことが重要です。

- まず情報発信による意識啓発を行い、関心層を囲い込むため、公民連携に関心をもってくれた企業や大学などによる「プラットフォーム」を設置します。

- ワークショップやフォーラムなどを通じて地域課題に対する目線合わせを行い、個別のテーマに対する民間からの提案を受けられる「直接対話」の流れを作ります。

2.自治会等と役割分担できる、行動的なコミュニティ組織が地域を担う!

- 町内会・自治会の加入率は低下しており、従前のような組織的な力を発揮できなくなる可能性があります。

- 地域コミュニティは町内会・自治会一辺倒から相対的に機能は低下する一方、目的や趣味嗜好などで分化したコミュニティが、ときには補完関係で活動していくものと考えられます。その中には町内会・自治会よりも機動力がある組織ができる可能性もあります。

施策イメージを以下に記します。

ソーシャルキャピタルの醸成

- ワークショップなど対話の機会を増やし、住民同士のつながりを増やし続けるとともに、取組において中核的な機関を置くことで、ソーシャル・キャピタルが断片化するのを極力防ぎます。

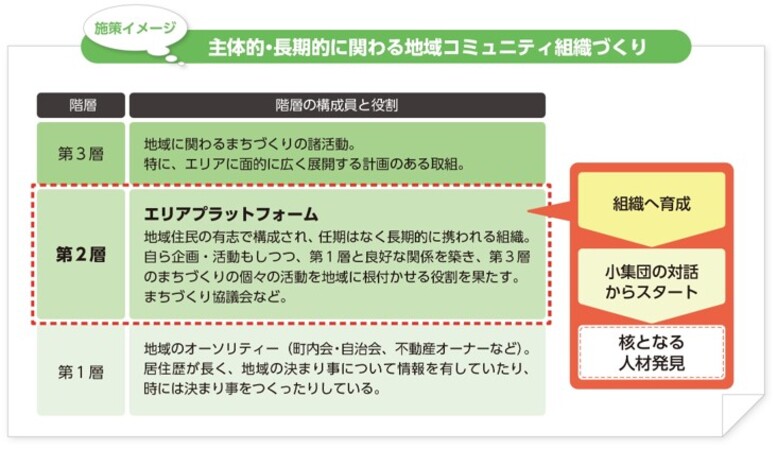

主体的・長期的に関わる地域コミュニティ組織づくり

- 地域のオーソリティー(町内会・自治会、不動産オーナーなど)から核となる人材を発掘し、地域住民の有志で構成される「エリアプラットフォーム」を構築、地域に関わる街づくりの諸活動を活性化していきます。

- 意欲ある地元有志がいれば、主体的に行動できる新たな組織の枠組みを整備します。町内会・自治会と異なり、任期は設けず参画できるようにすることで、長期で地域経営を考えられるようにします。

eコミュニティの運用

- 様々なコミュニティが重層的に展開される地域こそ豊かな地域と言えます。リアルのコミュニティを補完する目的でオンラインコミュニティを展開します。

3.公民連携から公民共創へ!

- パブリックマインドをもった民間事業者等と目的を共有し、つながるだけにとどまらず、新たな価値を生み出していく「共創(コ・クリエーション)」を意識する必要があります。

施策イメージを以下に記します。

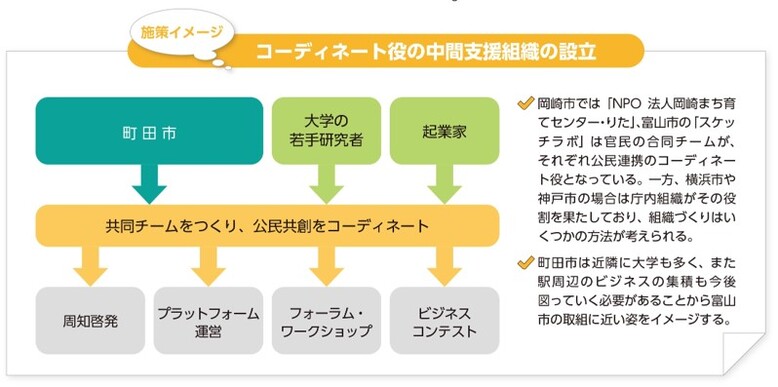

公民共創のためのコーディネート組織の整備

- 「1.多様な担い手を発掘・育成したり、フィードバックを受けたりしながらコラボレーション!」で触れた、意識啓発から対話までのプロセスについて、マネジメントするコーディネート組織を公民で整備します。

- 民間事業者に加え、大学の若手研究者・リタイア世代等も巻き込みながら、地域の課題解決を目的とした「共同チーム」をつくり、自治体職員もフラットに対話しアイデアを出し合います。

- 社会課題をビジネスで解決するCSV(CreatingSharedValueの略。共通価値の創造/本業での社会貢献の意味。)のような取組をめざしセミナーやコンテストなども展開します。

公民共創型プロジェクト用の仕組み整備

- 公民共創型で進めることが望ましいプロジェクトについて、進め方などのルールを整備し、庁内いずれの部署でも活用できるようにします。

- ポイントは新しい価値の創造にあるため、過度な数値管理にとらわれず、公民双方の創意工夫を発揮できるよう、一定の自由度のある運用を行います。

4.公私の垣根を越えてスペースは所有から共有へ!

- 不動産の有効活用は公共、民間を問わず重要なテーマであり、いわゆるシェアリング経済は世界的にも広がっています。ただし、行政サイドの経済性だけでは市民の納得を得られない事例もあるため、市民にとっての便益をしっかり示し、合意形成を図ることがポイントです。

施策イメージを以下に記します。

民間保有施設の共有可能性の把握

- 企業や大学等の体育施設や文化施設、集会施設等の有無と、使用していない時間帯に開放可能かを調査します。

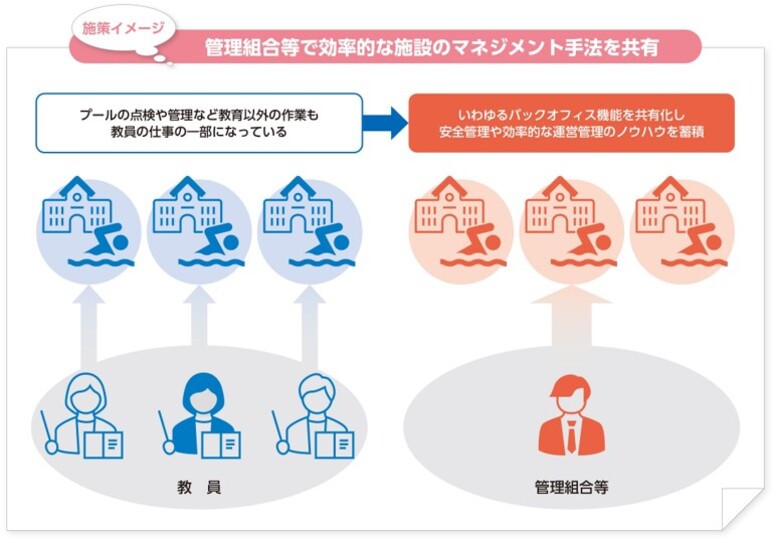

管理組合等で効率的な施設のマネジメント手法を共有

- いわゆるバックオフィス機能を共有化し、安全管理や効率的な運営管理のノウハウを蓄積します。例えば、学校プールの管理業務は、管理業務を専門に行う別組織を立ち上げ、マネジメント体制を共有化します。

5.公共サービスはデジタル技術で超スマートに!

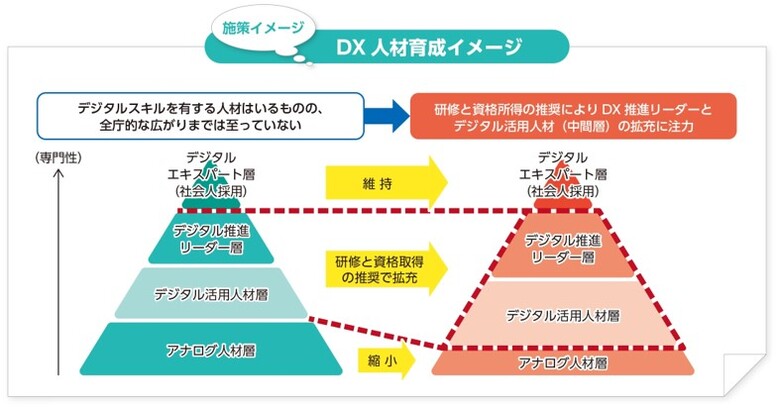

- DX人材を「デジタルを活用し、市民向けサービスと業務、庁内組織を変革できる人材」と定義し、確保育成に取り組む必要があります。

- 研修と資格所得の推奨によりDX推進リーダーとデジタル活用人材(中間層)を拡充することが重要です。

- 市民との関わり方においては、対面によるコミュニケーションを補完する手段としてデジタルツールを活用することで、議論をさらに深めます。

施策イメージを以下に記します。

デジタル人材を採用し内製化の範囲拡大

- 民間人材を採用し、コロナ対策のようなスピードが求められる業務は内製化します。

サービスデザインの観点からデジタル人材研修

- 職員研修は単なるスキル取得でなく、市民向けサービスデザイン(顧客体験のデザインや組織や仕組みのデザインを通じて新たな価値を創出する方法)の刷新につながる内容で実施します。

職員の基本的なデジタルリテラシーの習得支援

- IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が実施する国家試験について、資格取得を推奨・支援します。

市民との対話の手段を拡充するためのデジタルツールの運用

- デジタルツールを活用して、これまで意見収集が難しかった人たちと対話の接点をつくり、議論を深める手段とします。

6.市民・企業とともに新たな価値を創造する市職員へ!

- 多種多様な担い手とともに公共サービスを実現していくために、市職員には、様々な異なる意見も受け止めて集約し、取組の意味を見出して方向性を示すことができる、いわゆるセンスメイキングの能力が期待されます。

- また、社会を支える生産年齢人口が減少していく時代において、優秀な人材確保は益々課題となるため、職員の働きがいに配慮した職場づくりも必要です。

施策イメージを以下に記します。

多種多様な主体をつなぎ、合意形成に導ける人材の育成

- 多種多様な担い手と円滑に公共サービスを提供していくため、ネットワークマネージャーやプロジェクトマネージャーのような役割を果たせる人材を内部で育成します。

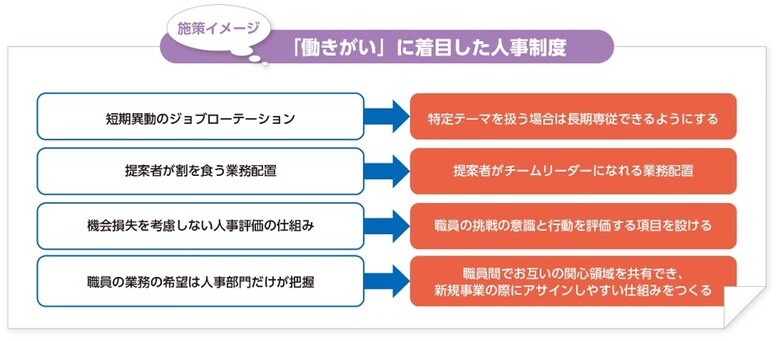

「働きがい」に着目した人事制度

- 異動期間を見直し、特定テーマを扱う場合は長期専従できるようにします。

- 職員による発案をプロジェクトチームで実行できる仕組みを設け、提案者がチームリーダーになれる業務配置を行います。

- 人事評価に職員の挑戦を考慮する項目を設けます。

- 職員間でお互いの関心領域を共有でき、新規事業の際にアサインしやすい仕組みをつくります。