- トップページ

- キッズページ

- 町田市のしょうかい

- 町田市の歴史(れきし)

- 古代から近世のころの町田

ページ番号:818234247

古代から近世のころの町田

古代:奈良時代から平安時代

赤いところが武蔵国の場所だよ。

645年におきた大化改新から、日本は唐という国(今の中国)にならって、法律をつくり全国を支配するしくみがきめられたよ。

唐の都にならった新しい都は碁盤の目のようにきちんとととのったまちなみで、いろいろな役所がたちならんでいたよ。

地方は多くの国に分けられたよ。

町田市はほとんどが武蔵国にふくまれたんだ。

武蔵国は現在の埼玉県・東京都・神奈川県の一部がふくまれるよ。

町田市でみつかった”かわらがま”の写真だよ。

町田市でみつかった”かわらがま”の写真だよ。

その国々には国府(今の役所)がおかれ、中央の貴族が国司としてつかわされ政治が行われたよ。

政治の中心である都や国府には、かわらで屋根をおおった建物がたてられ町田市内には、そのかわらを焼いた“かわらがま”が発見されているよ。

中世:鎌倉時代から戦国時代

鎌倉時代から室町時代にかけての武士のやしき跡(あと)だよ。

鎌倉時代から室町時代にかけての武士のやしき跡(あと)だよ。

1192年、源頼朝が征夷大将軍になり、鎌倉に幕府をひらいたよ。

鎌倉時代のはじめには大泉寺(場所:下小山田町)にやかたをかまえた小山田氏や横山党などの武士が市内で活躍したんだよ。

市内には、お城のあとも見つかっているよ。このころのお城は、土で作られていて、その城のまわりを堀と土をもりあげて作ったかべでかこんだものだったよ。

写真のお金は、やく1万枚(約36キログラム)あるよ。

写真のお金は、やく1万枚(約36キログラム)あるよ。

経済も活発になってきて、お金の流通もさかんになったよ。

この頃は日本でお金がつくられていなかったので、中国から輸入したお金をつかっていたよ。

能ヶ谷からは9万枚ものお金が土の中から発見されたよ。

近世:安土・桃山時代から江戸時代

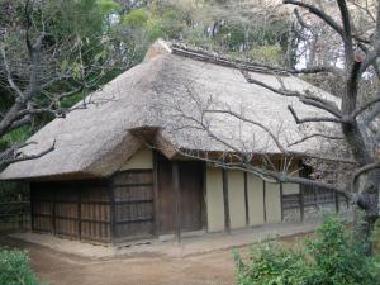

江戸時代のころのものである旧永井家住宅は、薬師池公園にあるよ。

江戸時代のころのものである旧永井家住宅は、薬師池公園にあるよ。

薬師池公園の中にある旧永井家住宅は江戸時代のころのものだよ。

とても古い家で、国から重要文化財とみとめられたものだよ。永井家は多摩丘陵で農業をつづけていた家なのだけど、多摩ニュータウンの建設のときに薬師池公園にうつされたんだ。

この家は、まどが少ないから家の中は暗かったんじゃないかな。天井の板もないし、竹でできたスノコの床だから冬はとってもさむかったと思うよ。

でも、この家はふつうの農家とくらべて裕福だったようだよ。ふつうの農家の家はもっとせまかったし、まずしい家の床は土間にわらやモミガラをしいてその上にわらであんだしきものをしきつめてくらしていたそうだよ。